港湾观点︱2025年8月:工匠智能——从模型圣殿到任务旷野

铺垫了一年多的GPT5终于上线了,但等来的并非一次参数量级和能力的显著跃升,相反,它更像是OpenAI一次商业模式上的调整——通过“路由器”来智能分配算力。GPT5把不同体量、不同成本的模型整合到一个体系内,由平台自动判断任务难度进行算力路由,轻任务走小模型,重任务才调大模型,从而把过去不必要的算力浪费节省下来(尤其是付费用户)。省下来的算力一部分让渡给免费用户,让更多人用上了推理模型;同时显著下调每个 token 的价格,以扩大用户基数和模型的应用范围。从这个角度看,GPT-5的更新更像是在为未来的商业化铺路,比如更灵活地支持电商与广告等应用场景,让更多的算力服务于商业价值更高的对话;比如将编程应用Codex的成本大幅降低,以直面Claude Coding的竞争。所以,这更多可以看成商业策略上的一次前奏式创新,OpenAI在这场智能前沿的探索竞争中,似乎已经有些技穷了。

实际上,过去两年AI的演进已经经历了几个关键的阶段:从早期依赖人类积累的公开互联网数据的预训练中,涌现出来的直觉能力,到后来通过强化学习的探索与反馈,所获得的逻辑推理能力,再到今年的统一多模态能力、长期记忆能力、模型工具使用能力和模型合作能力的构建,Agent阶段的所有剩余条件已然俱足,AI已经超越了“聊天工具”的产品形态,可以去完成不同种类的工作任务。所以,接下来的AI大模型进化,除了以上六种能力的不断升华与降本,似乎没有太多的突变式创新了,除非是Transformer架构的变革,去解决“平方复杂度”等问题。

所以,今年 OpenAI 招了不少创业公司的创始人进来做产品,像远程协作平台Multi的团队,AI推荐系统Crossing Minds,AI硬件传奇设计师Jony Ive等;Google在应用端的发力同样也越来越快,像Notebook LLM、Nano-banana、VEO3等。但AI应用产品大概率不会被大模型公司所垄断,垂类公司的产品也不会像过去的套壳产品,会被一次底座模型的升级所取代,成功的AI应用产品,将是工具使用经验、用户协作与反馈系统、独家数据库以及线下履约能力共同构建的结果。下一个阶段,搭好舞台后的时代主角,可能不再是大模型本身,而是各个垂直领域的应用公司,在不同任务类型的“AI经验”积累上,上演竞速冠军赛。

当前的AI应用仍局限在传统软件的架构之内,在某个场景里边以AI去完成某种功能,例如电话会议的总结,自动修图,文本续写,新闻的ai解读等。这些是过去AI文本处理任务的能力体现,当Agent的六项能力逐渐俱足,原生AI应用将逐渐取代现有架构的传统软件,AI功能从配角进化成主角。

原生AI应用会以“任务”为单位和导向,这是与传统软件最大的不同。它也有客户端或UI,但应该是一个简洁直观交互界面,例如单一对话框,用于对任务结果进行反馈和修改,而非我们所熟知的软件中固定编排好的自助工具栏。同时,以“任务”为导向,也意味着该AI应用可以调用不同的传统软件工具来完成任务,甚至只是传统软件中某个具体功能的代码,这导致现有的传统软件会因此被“原子化”。在此转型过程中,原生AI应用会经过一个“数据飞轮”的成长阶段:在完成任务过程中,AI会主动探索如何使用工具完成任务的最佳“执行链”,人类也会不断提供反馈作为监督学习的数据,这两组经验数据会通过长期记忆与返厂训练的方式被积累起来,不断提升该类型任务的完成度、复杂度和执行效率。可以类比自动驾驶任务,不同赛道的任务 Agent 会逐步跑通“从 L2 → L4”的演进路径:信息搜索、数据分析、演示文档、旅程规划、线上购物、财务报销、广告投放、售后客服、病例整理等等细分任务,都需要经过一个“任务经验”积累的数据飞轮过程,最后每个领域都会有一个最强Agent会脱颖而出。而传统软件厂商如果不做彻底转型,最后会被淘汰,或沦为数据与履约服务商。

需要强调一点,在这个“任务经验积累”数据飞轮阶段,AI 学到的经验不仅能在单个用户中复用,还能在不同用户间迁移。换句话说,经验本身成为一种服务:AI 可以把先行者的最佳实践应用(流程拆解、调用顺序、异常兜底等)迁移到后来者的相似任务之中,大幅缩短从探索到稳定复用的过程。传统软件依赖文档、培训以及软件升级来传递经验,效率低且损耗大;而在 AI 时代,模型能自行完成“实践—迭代—迁移”的闭环,加速数据飞轮的运转。

所以,最后每个垂直应用领域可能都会出现投资机会,底座模型无法垄断AI应用,大概率也很难出现一家全能型的“通用”Agent。例如编程任务已经出现Cursor与Claude Coding两个原生应用,搜索任务则属于大模型GPT与Gemini的天下,PPT制作任务现在最好用的是Genspark,知识管理任务里G公司的Notebook LLM做得最好,广告自动投放任务则是在大平台里的PMax与Advantage+,图片和视频编辑任务也是G公司的Nano-banana和VEO3最强,还有自动驾驶任务里的FSD,等等。投资人需要去分辨并选择那些最大市场空间的任务,或是协同效应运营着多个任务应用的平台型企业。

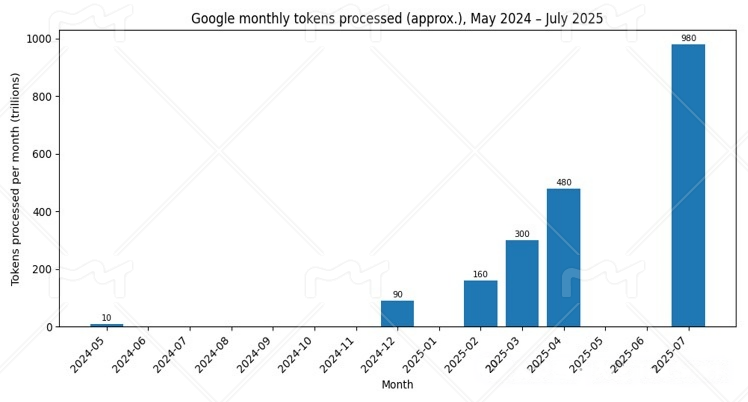

AI时代的脉络和焦点,正从基础大模型能力的提升,向各类Agent的任务能力积累演进,这种变化也对底层算力产生了显著的影响。最直观的一点变化是行业的关注焦点,正在从“参数规模”转向“token消耗量”。随着AI Agent完成各类任务时的时间拉长和协作加深,推理中的 token 消耗呈指数级乃至跨越指数级的膨胀。我们的实际体验是,工作中使用Claude Coding来开发一些投研小工具时,平均每天用掉大约2亿token,相比以前纯聊天问问题时,每天消耗的几万token,Agent模式下token用量差不多提升了1000倍。G公司内部最新的数据显示,过去一年处理的Token数量从10亿上升到了980亿。这正是当前推动AI算力需求持续繁荣的核心推动力。

全球算力龙头N公司在本月财报会议中表示,随着AI从“单轮问答”的聊天任务,进化到“长链推理+工具合奏+多模型协同”的Agent任务,AI算力的收入空间预计从25年的6000亿美元增长到2030年的3万亿-4万亿美元,年复合增速高达38%~46%。在新一代产品Blackwell快速爬坡放量的同时,老一代产品H100和H200的销量却还在不断增长,足以说明当前AI应用对算力需求的饥渴程度,和算力供给的供不应求。

同样的,当我们把视角从全球移回中国市场,我们看到的也不是一轮短暂的周期,而是结构性的、不可逆的算力需求增长。黄仁勋在电话会上,估算中国每年对AI算力的需求高达500亿美元,且每年增速高达50%。在当前外部芯片供应限制的背景下,本土芯片与系统会获得更多现实落地的机会。

但与此同时,国产卡的挑战也与机遇并存。很多人认为推理相较预训练,对“卡”的要求没那么高,国产卡可以快速适配、广泛落地。我们的判断更偏谨慎:在简单的聊天任务中确实如此,但在 Agent 这类复杂任务、长时间推理的场景下,要求一点不低。长时上下文、复杂链路、频繁的工具调用、多 Agent 协同与自我反思,所需的计算和内存资源消耗,对集群通讯和软件工程的要求,一点也不亚于训练场景。该短板并非单卡的纸面性能所能弥补,我们也要清醒自知。总体上,我们认为N卡产业链与国产算力生态在各自的价位带与任务带里,都能找到合理位置,进而共同支撑应用层的扩张。

在以上背景下,八月国产芯片龙头的股价已经超过了白酒龙头。过去每当类似现象出现,都难以持续。但这次可能不同,底层是AI 时代不可逆的变迁。2025年8月22日,电子行业(包含半导体等细分领域)就以11.54万亿元的总市值首次超越银行业,成为A股市场第一大行业。从长期趋势看,今天的标志性事件与电子行业市值超越银行业形成呼应,共同印证了A股市场的定价逻辑正更深度地与中国经济转型方向绑定——硬科技的崛起!而这可能成为推动市场结构升级的长期主线,这与全球范围内科技巨头引领市值变革的趋势高度一致!

从神话故事里,普罗米修斯为人类投来了第一把火开始,人类从被敲尖的第一块石头,到石矛与木棍的工具组合,到第一个部落发明了制陶技术,到另一个部落实践了更先进的农耕方法,到后来轮子和印刷术的出现,到蒸汽机的发明和普及,再到现代社会林林总总建立在晶体管之上的电器,以及无处不在的软件工具。人类文明的演进史,就是一部不断发明工具,优化工具,组合工具,并将使用工具的经验系统化传承的历史。

人工智能亦是如此,在大模型之外,借助工具的使用和工艺经验的积累,通用智能转变成各领域的工匠智能,AI开始将手延伸向人类的现实世界任务,而这或许才是AI的未来,也是会产生更多投资价值的地方。

风险提示及免责声明:市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,文章中的资讯仅供读者参考之用,文中提到的公司亦仅为阐述产业逻辑,所有内容均不带任何投资建议,读者不应单纯依靠本文而取代个人的独立判断。对于因使用、引用、参考本文内容而导致的投资损失、风险及纠纷的,东方港湾不负任何责任。